最新のお知らせ

- 第438回例会(Web#55) 2026.02.21

日本海事史学会 第438回 例会(Web#55)

長崎港防衛秘密兵器「捨足軽」

講師:岩下 哲典(いわした てつのり・会員)

2026年2月21日(土)

14:00~16:00(ルームオープン 13:30)

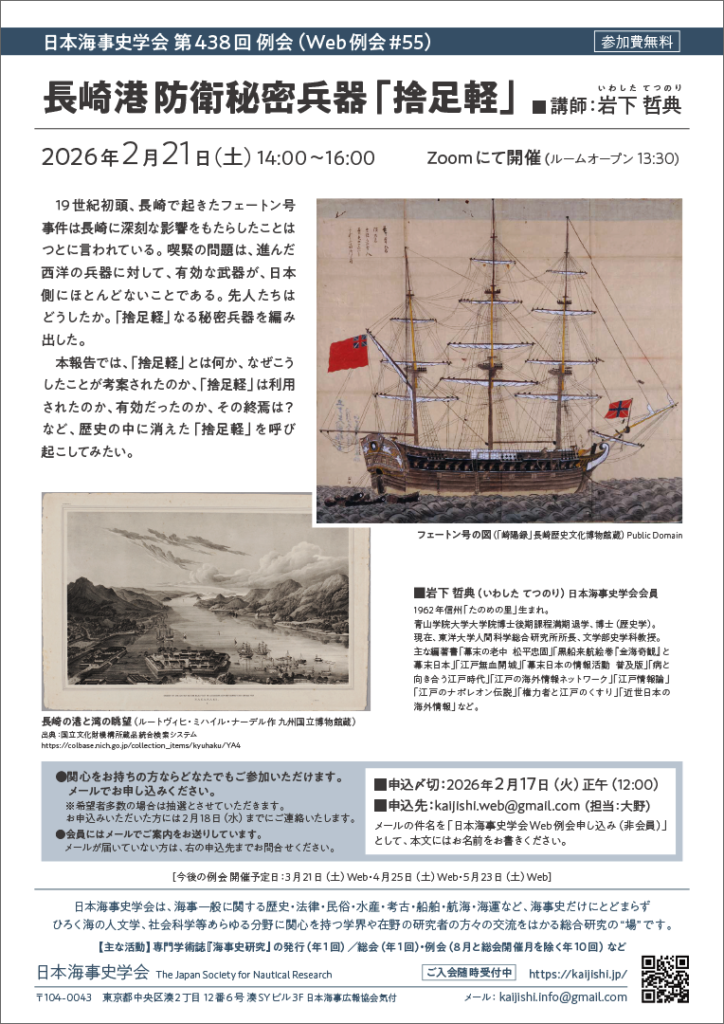

Zoomにて開催19世紀初頭、長崎で起きたフェートン号事件は長崎に深刻な影響をもたらしたことはつとに言われている。喫緊の問題は、進んだ西洋の兵器に対して、有効な武器が、日本側にほとんどないことである。先人たちはどうしたか。「捨足軽」なる秘密兵器を編み出した。

本報告では、「捨足軽」とは何か、なぜこうしたことが考案されたのか、「捨足軽」は利用されたのか、有効だったのか、その終焉は?など、歴史の中に消えた「捨足軽」を呼び起こしてみたい。【講師プロフィール】

岩下 哲典(いわした てつのり・日本海事史学会会員)

1962年信州「たのめの里」生まれ。青山学院大学大学院博士後期課程満期退学、博士(歴史学)、現在、東洋大学人間科学総合研究所所長、文学部史学科教授、主な編著書「幕末の老中 松平忠固」「黒船来航絵巻『金海奇観』と幕末日本」「江戸無血開城」「幕末日本の情報活動 普及版」「病と向き合う江戸時代」「江戸の海外情報ネットワーク」「江戸情報論」「江戸のナポレオン伝説」「権力者と江戸のくすり」「近世日本の海外情報」など。非会員の方のお申し込みはこちらから→

- 第437回例会(Web#54) 2026.01.31

日本海事史学会 第437回 例会(Web#54)

近代における山口県の水産教育

講師:牛見 真博(うしみ まさひろ・会員)

2026年1月31日(土)

14:00~16:00(ルームオープン 13:30)

Zoomにて開催教育史研究において、近代の水産教育に関する検討はほとんど未開拓の分野と指摘されているのが現状である。先行研究では、文部省『産業教育七十年史』(1956年)や国立教育研究所『日本近代教育百年史』第9巻(1974年)が全体像の輪郭を描こうとした点で一定の成果を認められるが、一方で、その後も各県の個別基礎的な事例研究自体が少ないこともあり、当該研究の進展は未だ道半ばの状態である。

そうした課題意識のもとでの個別基礎的な事例として、今回は山口県における明治期から戦前までの水産教育機関の歴史的変遷について概観したい。【講師プロフィール】

牛見 真博(うしみ まさひろ・日本海事史学会会員)

1976年生まれ。立命館大学文学部卒業後、山口県の高校教諭として奉職。勤務の傍ら、山口大学大学院博士課程修了。博士(学術)。現在、大島商船高等専門学校教授。

著書に『長州藩教育の源流―徂徠学者・山県周南と藩校明倫館―』

(溪水社、2013年)。

本学会誌には「日清戦争前後における『海国』教育の啓蒙をめぐって」(『海事史研究』第79号、2022年)。非会員の方のお申し込みはこちらから→

- 第436回例会〔対面開催〕 2025.12.20

日本海事史学会 第436回例会〔対面開催〕

仙台藩の御座船建造

―新出の御船大工棟梁中村文書の紹介講師:斎藤 善之(さいとう よしゆき・会員)

2025年12月20日(土) 14:30~16:30(開場 14:00)

東京大学駒場キャンパス内 駒場ファカルティハウス(セミナー室)

(Zoom参加は会員のみ)江戸時代初期、伊達政宗は、播州明石出身の中村庄右衛門なる人物を御舩大工棟梁として召し抱え、石巻において御座船の建造に従事させました。

これによって仙台藩は東日本では珍しく御座船を保有する藩となり、その御座船は松島に置かれて歴代藩主らの松島湾での遊覧などに使用されました。

こうして中村氏は、御座船のみならず御穀船(商船)建造も指導することで仙台藩の造船技術の引き上げに大きく寄与し、その後も近世を通じて石巻で藩の造船に深く関わっていましたが、明治維新後は当地を離れました。

その後、2010年8月になって、さいたま市在住の中村家の御子孫から200点ほどの古文書が石巻市に寄贈され、現在は石巻市博物館に所蔵されております。石巻市博物館ではその文書を使って市民向け古文書講座を開講することとし、斎藤はその講師として市民とともに解読にあたっております。そこからは、これまで知られていなかった仙台藩の御座船や御穀船に係わる歴史的事実が多数よみがえってきたのです。

今回の報告は、この中村文書の内容を学会で報告する初めての機会となりますが、仙台藩の御座船建造の知られざる歴史を紹介したいと考えております。【講師プロフィール】

斎藤 善之(さいとう よしゆき・日本海事史学会会員)

1958年栃木県生まれ。早稲田大学大学院日本史専攻博士課程単位取得退学。

文学博士。専門は近世後期から近代初期の海運勢力と港湾都市の研究。非会員の方もお申込なしでご参加いただけます。直接会場へお越しください。

■例会後、居酒屋で忘年会を開催します!

【事前申込制】懇親会 17:30~(例会終了後)

※会場が変更になりました。ご注意ください。

会場:宮崎郷土料理「ひしゅうや」

京王井の頭線「神泉」駅 徒歩1分

(例会終了後に電車で移動します)

東京都渋谷区円山町18-2 藤田ハイツ1F

TEL:03-3463-0075

会費:5,500円(飲み放題2時間コース)- 会場予約の都合上、懇親会は事前のお申込みをお願いいたします。

- 非会員もご参加いただけます。

お申込みは

こちらのフォームから

↓申込締切

2024年12月17日(火)23:59★懇親会の会場は変更になりました。

- 第435回例会(Web#53) 2025.11.22

日本海事史学会 第435回 例会(Web#53)

明治初期の民間蒸気船の機関についての一考察

~明治7年「全国艦舩其外調書」を中心に~講師:中尾 光一(なかお こういち・会員)

2025年11月22日(土)

14:00~16:00(ルームオープン 13:30)

Zoomにて開催前報(第426回)では明治初期の造船技術者に関して報告の機会を頂いたが、蒸気機関の入手先などの疑問が残った。そこで今回は、民間蒸気船の機関について報告したい。

明治初期の民間蒸気船について『日本近世造船史』では「偶に民間において新船を造ることあるもその機関は悉く海軍造船所に託され」低調だったとしているが、実際には国内各地で民間蒸気船が建造されている。明治7年「全国艦舩其外調書」(『太政類典』)によると保有蒸気船は118隻、その内訳は国内建造40隻・外国建造47隻・建造地不明31隻であり、民間蒸気船は伊豆の戸田で「石明丸」(製造人は上田寅吉、後に開拓使が購入)、滋賀県で「彦根丸」や「渉湖丸」他6隻など各地で建造されていた。これらの船の建造過程を分析することで明治初期の造船・造機の実態を明らかにしていきたい。【講師プロフィール】

中尾 光一(なかお こういち・日本海事史学会会員)

1975年大阪府生まれ。花園大学文学部史学科(近現代史)卒業。同大学院修士課程修了。現在は花園大学文学部日本史学科助手。

主要論文は、「海軍艦政局創設に関する一考察 ―初代局長伊藤雋吉を中心として―」(『花園大学文学部紀要』2020年)、「幕末から明治初期における造船技術者に関する一考察 ―緒明菊三郎と緒明造船所を中心として―」(『花園史学』2023年)など。非会員の方のお申し込みはこちらから→

- 第434回例会(Web#52) 2025.10.25

日本海事史学会 第434回 例会(Web#52)

進水式の日の佐世保―「其の賑はしきこといはん方無く」

講師:齋藤 義朗(さいとう よしろう・会員)

2025年10月25日(土)

14:00~16:00(ルームオープン 13:30)

Zoomにて開催日本海軍は、非常時あるいは機密程度の高い艦船を除いて部外にも進水式を公開しており、記念すべき艦ともなると市内人口の過半に達する万単位の観覧者が工廠周辺へ殺到した。1889年(明治22)に開庁した佐世保鎮守府の佐世保海軍工廠では、中・小型巡洋艦や駆逐艦、潜水艦の建艦を割り当てられており、1945年8月までに133隻を進水させ、うち30隻が公開された。

本報告では、報告者が独自に入手した元海軍技術中将の写真帖や工廠構内観覧席配置図などをもとに、佐世保独特の進水式準備や観覧状況など、海軍艦艇進水式をめぐる諸相について明らかにしていきたい。【講師プロフィール】

齋藤 義朗(さいとう よしろう・日本海事史学会会員)

1972年長崎市生まれ。広島大学大学院文学研究科博士課程後期単位修得退学。呉市大和ミュージアム学芸員、船の科学館学芸係長などを経て現在、長崎県文化振興・世界遺産課 係長(副参事)学芸員。専門は日本近現代史・海事史・海軍史。共著に『絶品!海軍グルメ物語』(新人物往来社、2010)など。長崎外国語大学新長崎学研究センター客員研究員。非会員の方のお申し込みはこちらから→

> お知らせ一覧