日本海事史学会 第421回例会(Web#40)

古地図から読み解く江戸湊の発展(その4)

~川船の登録と税の取り立てをした川船改番所~

講師:谷 弘(たに ひろし・会員)

2024年4月27日(土)

14:00~16:00(ルームオープン 13:30)

Zoomにて開催

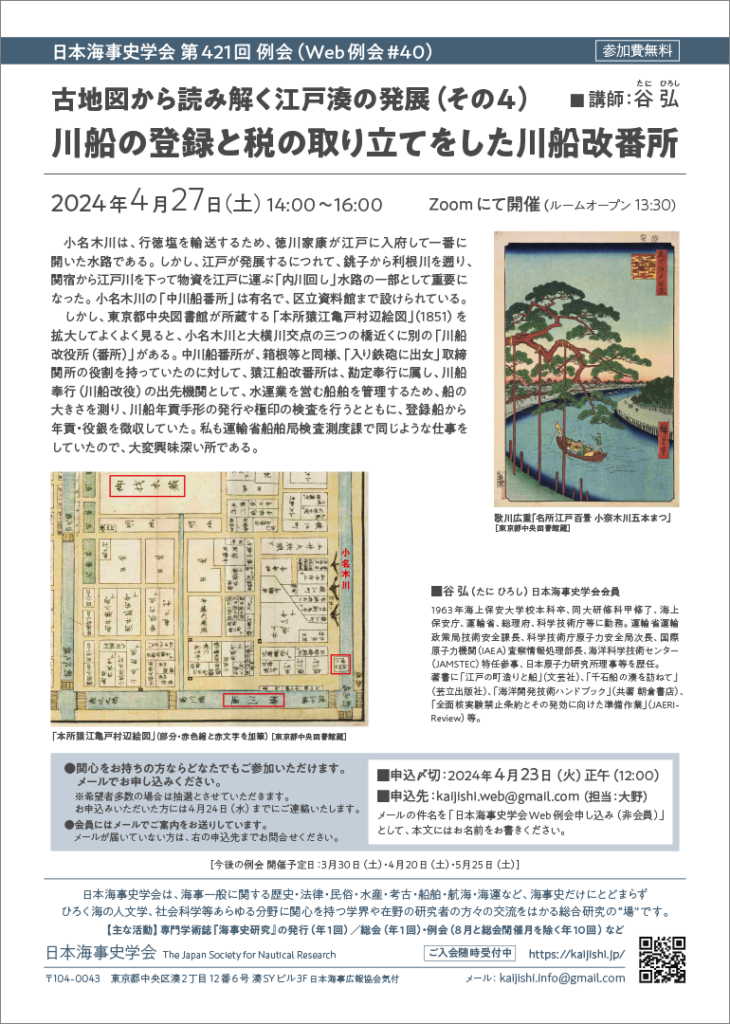

小名木川は、行徳塩を輸送するため、徳川家康が江戸に入府して一番に開いた水路である。しかし、江戸が発展するにつれて、銚子から利根川を遡り、関宿から江戸川を下って物資を江戸に運ぶ「内川回し」水路の一部として重要になった。小名木川の「中川船番所」は有名で、区立資料館まで設けられている。

しかし、東京都中央図書館が所蔵する「本所猿江亀戸村辺絵図」(1851)を拡大してよくよく見ると、小名木川と大横川交点の三つの橋近くに別の「川船改役所(番所)」がある。中川船番所が、箱根等と同様、「入り鉄砲に出女」取締関所の役割を持っていたのに対して、猿江船改番所は、勘定奉行に属し、川船奉行(川船改役)の出先機関として、水運業を営む船舶を管理するため、船の大きさを測り、川船年貢手形の発行や極印の検査を行うとともに、登録船から年貢・役銀を徴収していた。私も運輸省船舶局検査測度課で同じような仕事をしていたので、大変興味深い所である。

【講師プロフィール】

谷 弘(たに ひろし・日本海事史学会会員)

1963年海上保安大学校本科卒、同大研修科甲修了、海上保安庁、運輸省、総理府、科学技術庁等に勤務。運輸省運輸政策局技術安全課長、科学技術庁原子力安全局次長、国際原子力機関(IAEA)査察情報処理部長、海洋科学技術センター(JAMSTEC)特任参事、日本原子力研究所理事等を歴任。

著書に「江戸の町造りと船」(文芸社)、「千石船の湊を訪ねて」(芸立出版社)、「海洋開発技術ハンドブック」(共著 朝倉書店)、「全面核実験禁止条約とその発効に向けた準備作業」(JAERI-Review)等。

非会員の方のお申し込みはこちらから→