日本海事史学会 第414回例会(Web#33)

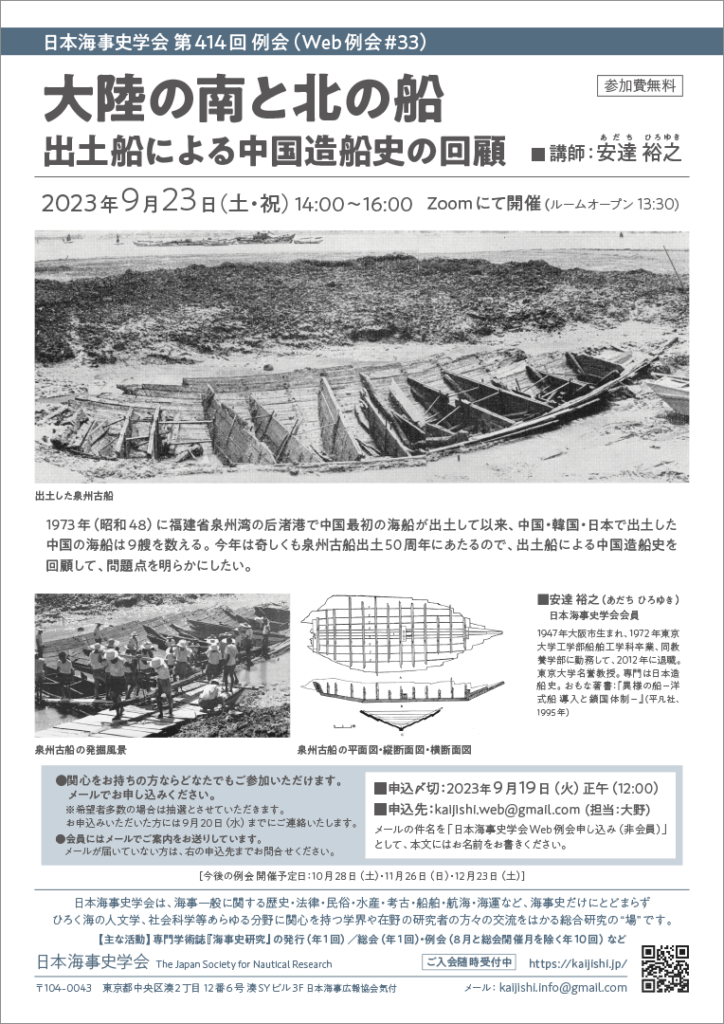

大陸の南と北の船-出土船による中国造船史の回顧

講師:安達 裕之(あだち ひろゆき・会員)

2023年9月23日(土・祝)

14:00~16:00(ルームオープン 13:30)

Zoomにて開催

1973年(昭和48)に福建省泉州湾の后渚港で中国最初の海船が出土して以来、中国・韓国・日本で出土した中国の海船は9艘を数える。今年は奇しくも泉州古船出土50周年にあたるので、出土船による中国造船史を回顧して、問題点を明らかにしたい。

【講師プロフィール】

安達 裕之(あだち ひろゆき・日本海事史学会会員)

1947年大阪市生まれ、1972年東京大学工学部船舶工学科卒業、同教養学部に勤務して、2012年に退職。東京大学名誉教授。専門は日本造船史。

おもな著書:『異様の船-洋式船 導入と鎖国体制-』(平凡社、1995年)

非会員の方のお申し込みはこちらから→