日本海事史学会 第411回 例会(Web#30)

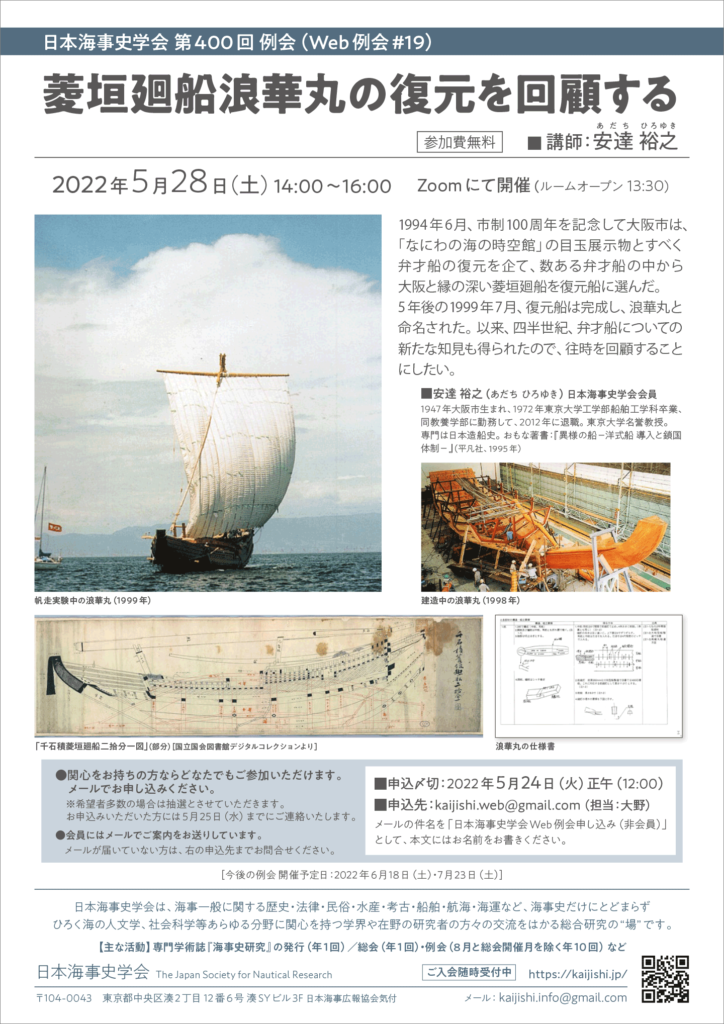

浪華丸の保存と展示を目指して

講師:高見 昌弘(たかみ まさひろ・会員)

2023年5月27日(土)

14:00~16:00(ルームオープン 13:30)

Zoomにて開催

なにわの海の時空館 閉館から10年

浪華丸見学会(2023年4月21日)の報告

今回、「浪華丸」の状態が確認できた。2025年大阪・関西万博をチャンスと捉え「浪華丸」の再興へとつなげたい。

2013年より1/3縮尺の試作船を利用して1/3サイズで浪華丸を再現。山車として大阪港/天保山でのお祭りに活用している。

地域の賑わいと「浪華丸」の存在を市民に紹介してきた今、いよいよ本丸へ、菱垣廻船「浪華丸」の保存と展示を目指してネジを巻きます。

【講師プロフィール】

高見 昌弘(たかみ まさひろ・会員)

1958年生まれ。兵庫県伊丹市在住。

1993年から大阪市のセイルトレーニングシップ帆船「あこがれ」にボランティアスタッフとして関わる。

(帆船「あこがれ」は、現在帆船「みらいへ」として活躍中)

帆走理論についての講演会で野本謙作先生との出会いが菱垣廻船「浪華丸」に繋がり、帆走の実現に向けた協力へ。

1999年7月、「浪華丸」の帆走実験にもボランティアで乗船。

以来、「浪華丸」再興に向けた催事の活動を続けている。

非会員の方のお申し込みはこちらから→